Злободневное, Сомнения

и cпоры

6 июня 2013 года

Тень культуры

Сначала они шутили над социальными табу - и

это было смешно, потом шутили над идеологией - и это было здорово, потом

стали шутить над культурой - и это стало глупо, потом стали шутить над

страной - и это стало противно. А потом над народом - и это сделалось

отвратительно

Понятие "народная смеховая культура" вошло в обиход интеллигентов

благодаря работе Михаила Бахтина "Поэтика Франсуа Рабле". Бахтин рассказал о

"карнавальном сознании" средневекового мира, показал, как язык площадей

противостоял языку монастырей и королевских дворов.

"Гаргантюа и Пантагрюэль" есть образец контрязыка, утверждал Бахтин.

Исследователь писал о переворачивании смыслов, о "материально-телесном

низе", который противостоит идеологии. Эвфемизм "материально-телесный низ"

обозначал вульгарности и похабства, без которых нет площадной жизни. Не то

чтобы в России обожали Рабле, но обретение свободы через смех стало для

интеллигенции откровением.

Понятие "народная смеховая культура" вошло в обиход интеллигентов

благодаря работе Михаила Бахтина "Поэтика Франсуа Рабле". Бахтин

рассказал о "карнавальном сознании" средневекового мира, показал, как

язык площадей противостоял языку монастырей и королевских дворов.

"Гаргантюа и Пантагрюэль" есть образец контрязыка, утверждал Бахтин.

Исследователь писал о переворачивании смыслов, о "материально-телесном

низе", который противостоит идеологии. Эвфемизм "материально-телесный

низ" обозначал вульгарности и похабства, без которых нет площадной жизни.

Не то чтобы в России обожали Рабле, но обретение свободы через смех стало

для интеллигенции откровением.

Парадоксально, что народную смеховую культуру она опознала как свою, хотя

смеховая культура - это, вообще говоря, коллективное сознание народной

общины.

Но к искомому моменту советской истории городская прослойка как раз

оформилась как своего рода община, а той первичной общины, которую

старательно рушили Столыпин и Троцкий, уже не существовало. Городская

прослойка идентифицировала себя с интеллигенцией: считалось, что эта

прослойка - носитель культуры и хранитель знаний. На деле, разумеется, это

было далеко не так. Солженицын характеризовал эту страту как

"образованщину", а у народа слово "интеллигент" стало ругательным -

и не потому, что водитель троллейбуса не уважал Менделеева и Ключевского, но

потому, что среднеарифметический выпускник Полиграфического института,

обыватель с запросами, уже не был "народом", но и "профессором" не

собирался становиться. По сути, он был никем - горожанином и только.

Возникла вязкая городская среда со своим кодексом поведения, с фольклором

и с определенной связью с русской интеллигенцией. Связь была символической -

так итальянцы наследуют древним римлянам. Но важно, что в качестве

самоназвания городская община выбрала себе имя "интеллигенция", а вместе

с именем присвоила и наследие судеб Соловьева и Блока, Пастернака и

Достоевского.

К моменту публикации книги Бахтина уже было ясно, что новая интеллигенция

не разделяет с народом убеждений, а общую судьбу разделяет поневоле, и

говорят они на разных языках. Народ (так считалось) отныне имеет общий язык

с коммунистическим начальством - да, собственно, начальство и есть народ,

кухарки управляют государством. Языком народа-начальства стал

бюрократический жаргон, а язык народной культуры перешел в ведомство

городской общины. Брань и матюки циркулировали в городской среде,

интеллигентные барышни загибали такие обороты, что дореволюционный извозчик

бы ахнул. Но после книги Бахтина под бытовую распущенность подвели

теоретическую базу.

Оказалось, что соленая шутка имеет культурный подтекст: культуру только

выдавали за целое - на деле это две культуры: охранительная и радикальная,

регрессивная и прогрессивная. И в этот момент произошел оглушительный

перформанс, затмивший все последующие. Городская община немедленно

идентифицировала себя с народом - а народ почли яко не бывшим. Основания для

перформанса были: община народная распалась давно, коллективизация страну

проутюжила, что там спасать - Палех? Хохлому? Где он был, этот русский

народ? Народ подался в революционные матросы да в работники райкомов,

спившиеся колхозники и дворники - это что, народ? Анчоусы и быдло, точнее не

скажешь.

Так кто же отныне правообладатель народной культуры, как не городская

среда?

После того как теория Бахтина была усвоена, стало само собой

разумеющимся, что культура - понятие двусоставное и языка имеется сразу два:

на одном говорит начальство (и бывший народ), а на другом - городская среда

интеллигенции. Официоз говорит серьезно - а культурные люди серую

серьезность вышучивают.

Книга о народной смеховой культуре произвела эффект, сопоставимый с

эффектом от "Архипелага ГУЛАГ"; разница в том, что Солженицын описал

бедствие, а Бахтин показал форму сопротивления беде: требуется уйти из

официальной культуры в народно-смеховую.

Надо сказать, что понятие двух культур было введено еще В. И. Лениным,

который писал о "буржуазной культуре" и "культуре пролетарской".

Суждения Ленина прогрессивная интеллигенция в грош не ставила, его учение о

"двух культурах" было предметом насмешек, но через пятьдесят лет после

смерти тирана именно его теория была признана истинной. Правда, отныне

прогрессивную культуру именовали не пролетарской, а "народно-смеховой",

и принадлежала она уже не народу, но городской среде.

Развитие ленинской теории в эпоху финансового капитализма имело ту

особенность, что носителем "прогрессивной" протестной культуры оказался

класс потенциальных потребителей, а официоз выступал за натуральное

социалистическое хозяйство. Дни официоза были сочтены.

Форма сопротивления была выбрана в соответствии с

раблезианско-бахтинскими рецептами: это смех - язвительный, разрушительный.

Смех разрушал иллюзии касательно возможного единения общества - ничего

общего мы с вами иметь не желаем. Вы нам пятилетки, светлое будущее,

солидарность трудящихся - а нам смешно! Какая солидарность? С кем

солидарность? С вами? И мыслящая часть общества захохотала.

Время, которое нынче именуют застоем, было развеселым временем

перманентного капустника. Всенародным карнавалом это назвать было нельзя,

поскольку народ в карнавале не участвовал: мужики по-прежнему работали на

заводах - этой рутины никто не отменял, даже если прогрессивный дискурс и не

поддерживал это нелепое занятие. Пьяницы и анчоусы водили поезда, работали в

поле и строили дома, и многие из них тяжело пили - а что с них взять? Одним

словом, так называемому народу было не до смеха, но это мало кого волновало

- сострадать было некому: народная культура перекочевала в другое место, а

вместе с культурой ушло и такое необходимое обществу качество, как

сострадание. Сословие инженеров и творческих работников провело лет двадцать

в оглушительном хохоте. Это был качественно новый смех, нежели в

хрестоматийно-сталинские советские времена.

Вообще, со времен издания Бахтина содержание смеха в России поменялось. В

советские времена, во время войны, на стройках или в институтах, в

московских дворах и в школах смеялись иначе.

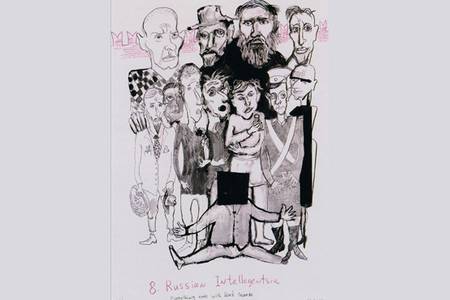

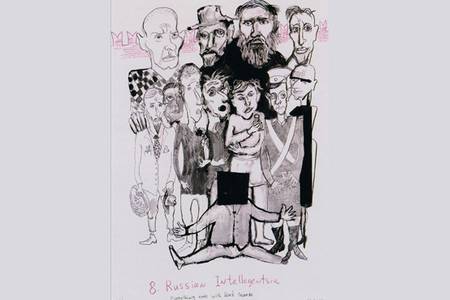

Русская

интеллигенция. Все кончается "Черным квадратом"

Не в том дело, что смех замирал на губах

дрожащих людей.

Дрожали не беспрерывно, и дрожали не все. Теперь, между прочим, тоже

хватает горя: вот посадили группу Pussy Riot, закрыли Openspace, и вообще

мир на грани войны - но ведь мы до сих пор беспрестанно смеемся. Вы не

замечали, что все вокруг хихикают? Иногда даже хочется спросить журналистов:

а что это вы постоянно хихикаете?

Хихиканье прекращается, лишь когда субъекты хихиканья попадают в

передрягу; но едва тот же Openspace возобновит работу, а девушки-акционерки

выйдут на подмостки - хихиканье возобновится. Сегодня никакая культурная

деятельность не обходится без шутки, журналист не новостями ценен, а умением

отколоть коленце. Открываешь "Коммерсантъ" - журналисты поголовно

острят, открываешь "Газету.ру" - опять острят.

Вот и в советские времена люди тоже смеялись, шутили, хохотали - имелся

критерий смешного, но тогда смешным считали иное. И острили с некоторыми

перерывами - чаще были серьезны.

Нет-нет, не подумайте, что здесь содержится панегирик советской власти! Я

о другом - о микробе смеха, который однажды вошел в общество. Я помню время,

когда серьезный тон сменился на шутливый и шутка стала постоянной в

разговоре, когда диалог без шутливого тона стал признаком

неинтеллигентности. Прежде, вероятно года до 1975-го, в молодежных компаниях

говорили серьезно. То есть иногда шутили. А иногда не шутили. Даже выпивку

обсуждали без шуток - серьезно шли, покупали портвейн, садились распивать. А

потом, на излете брежневского времени, возникла атмосфера перманентного

балагурства.

Ночные клоунады на кухнях и бесконечные анекдоты благодаря Бахтину

получили культурное оправдание. Отныне завсегдатаи посиделок превратились в

подвижников, в борцов с режимом. Острили в знак фрондерства, это стало

этакой белой ленточкой на рукаве. Термин "карнавализация" приобрел

характер эстетического определения: так, художники-семидесятники стали

изображать маскарады и попойки, и это называли "карнавализацией".

Окончательно так называемая вторая культура, протестная культура,

культура десакрализации, оформилась, когда теории философии постмодернизма

были транслированы в советскую сонную жизнь. Снабженцами выступили

доморощенные культурологи, переводившие (как некогда из Маркса с Фейербахом)

отрывки, причем не всегда грамотно. Окормляемая паства не знала ничего,

помимо приведенных отрывков, но не сомневалась: ей дали лучшее из

возможного!

Постмодернизм! Новые французские философы объяснили российским кухонным

сидельцам принцип "деконструктивизма", разложения любого суждения на

несущественные подробности, устранение любой тотальной категории, и тут же

выяснилось, что все мы - стихийные постмодернисты. Назвать кухонного остряка

"постмодернистом" было так же эффективно, как сообщить крестьянину,

поджигающему усадьбу, что он марксист.

Постмодернизм в представлениях интеллигентов, отвергающих режим с

платформы кухни, стал эквивалентен свободе.

Не хватало спички, чтобы гремучая смесь "карнавальной культуры" и

"философии деконструктивизма" рванула. Этой спичкой стала теория

"открытого общества" Карла Поппера, в ней история человечества

представала как поединок тоталитаризма и демократии. И эта дихотомия удачно

корреспондировала с теорией двух культур и деконструктивизма.

Человеческому сознанию (особенно сознанию интеллигента в стаде)

необходимо умственное усилие, чтобы теория стала личным убеждением, - но

важно, чтобы данное усилие не было чрезмерным. Вот эта операция оказалась

доступной и произвела впечатление интеллектуальной работы.

Интеллигенты сами додумались, что тоталитаризм порождает официальную

культуру, а демократия - контркультуру, смеховую. Тут уж только ленивый не

понял, что существует тоталитарное общество, наследуемое в истории от

Платона вплоть до Брежнева, а противостоит идее тоталитаризма идея

демократии, десакрализованного общества, то есть идея карнавализации. А уж

путь к карнавализации лежит через постмодернизм. Это была ясная логическая

цепочка. Это была даже не двухходовка, а целая комбинация из трех ходов, и

те, кто осилил эту комбинацию, обрели уверенность в том, что у них есть

убеждения.

Появились сочинения по поводу "другой культуры", "культуры-"2,

оппозиции и авангарда. Это были неплохие сочинения, остроумные и неуязвимые.

Попробуйте-ка поспорить с остряком по поводу уместности острот: немедленно

выяснится, что вы стоите на ретроградных позициях тоталитаризма. Так была

сформирована новая идеология - и появились комиссары. Они говорили, что идет

новое, актуальное, радикальное. И люди боялись спросить: а что это значит?

Актуальное - это какое?

Торжество тени

Так возникла унылая школа московского концептуализма - паноптикум пожилых

мальчиков и их бойких кураторов. В те годы во всяком учебном заведении,

готовящем бесконечных инженеров, находились остряки, отточившие свое

мастерство в курилках под лестницей, - они и стали творцами нового типа, Это

была группа вечных юношей, ничего не умеющих и не много знающих, но со

смешинкой во взоре, с постоянной ухмылкой и привычным подскоком. Они были не

способны написать подряд два абзаца, продумать мысль длиной в десять

сантиметров, нарисовать кошку - но им объяснили, что умений от них не

требуется. По самоназванию это была интеллигенция, но интеллигенту отныне не

требовалось доказывать свою роль знаниями: требовалось иное - бесконечный

капустник. Почему же вот эта публика - интеллигенция? - возмущались иные.

Скептикам предъявляли учебник Михаила Бахтина, пособие по народно-смеховой

культуре, объясняли, почему данный недоросль не просто балбес, но

интеллигент с позицией. Рассказывали про скоморохов, жонглеров, трубадуров,

объясняли про две культуры. Оригинальную работу Бахтина не читал почти никто

- это довольно вязкий текст, - но индульгенцию, выписанную Бахтиным, выучили

наизусть. Смейтесь - и обретете свободу. Бахтин ничего подобного не писал

(про это речь ниже), но так он был услышан.

Вышучивали стереотипы и штампы бытия - и делали это крайне однообразно.

Как и следовало ожидать, борьба со штампами стремительно превратилась в

однообразный бесконечный штампованный продукт. Собственно, оригинальным

может быть лишь создание нового образа - но шутка по определению есть вещь

вторичная по отношению к объекту шутки. Образов концептуализм создавать не

мог и не собирался. Сегодня фигурантам под шестьдесят, это все те же пожилые

подростки, состарившиеся в вечном капустнике. Они так же шутят, хотя пора

задуматься о вечном.

Московский концептуализм и в могилу сойдет с кукареканьем на устах.

Спаяла группу нелюбовь ко всему, что серьезно: к живописи, к литературе, к

философии и к истории. Тень не может любить знания, поскольку первым знанием

будет знание о природе тени.

Страстная ненависть ко всему серьезному и всему первичному осталась

главным достижением "культуры-"2. Тень ненавидит предмет, ее образующий.

А сама тень предметом стать не в состоянии - она пуста.

Здесь произошла важная смысловая подмена - отчасти в ней повинен

теоретический постмодернизм, но подлинного эффекта добилась практика.

Рефлексией стали именовать деструкцию, иными словами, предметным действием

стали называть эффект отброшенной тени.

А это некорректная подмена.

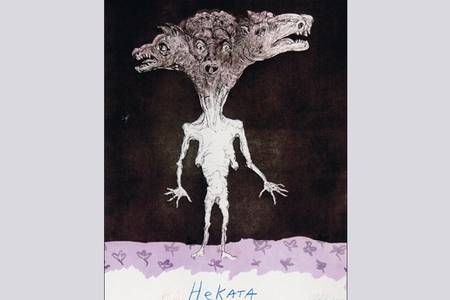

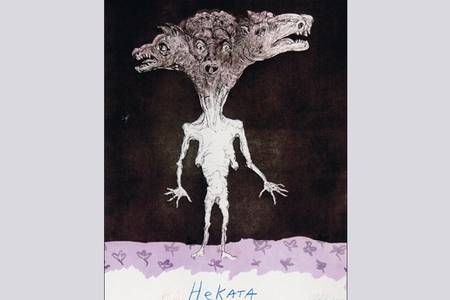

Геката

Рефлексия

предполагает независимого носителя, то есть субъекта, наделенного

независимыми свойствами и независимой реальностью и способностью к суждению.

Это независимое суждение и является рефлексией мира - чтобы его произвести,

необходимо быть. Но тень не представляет собой отдельной реальности, она не

самостоятельный субъект, не образ. Тень лишь уплощает существующий образ,

переводит его в ничто. Этим и занимался, в частности, концептуализм. Ни

оригинальной живописи, ни значимого словесного творчества концептуализм

создать не мог, как не мог создать даже индивидуального образа художника -

явлен парад унылых пожилых фантомасов.

Тень десакрализует образ, а собственной реальности не создает.

Шутка и высмеивание есть по определению тень серьезного слова, даже тень

тени, ибо само высказывание уже есть интерпретация идеи.

Если следовать логике Платона, чувственное воплощение идеи в предмет есть

"тень" идеи, но здесь возникло нечто обратное - отброшенную предметом

тень объявили идеей. Подмену эту произвела философия постмодернизма, а

московский концептуализм довел это противоречие до абсурда.

Так возникло властное царство теней, отброшенных смыслами, но

собственного мира тени не создали.

Тень нуждается в субъекте, ее отбрасывающем, но и ненавидит этого

субъекта - за первичность. Это ненависть спонтанная, вспыхивающая к любой

законченной и самодостаточной форме. Не только картина умерла, не только

роман не нужен, но любое серьезное вызывало легкий приступ тошноты, милую

зевоту - и остроту, остроту, остроту в ответ. Так они все шутили и шутили,

пожилые юмористические юноши, симулякры искусства, конферансье русской

культуры.

Стайки молодых людей, называвших себя концептуалистами, не придумали ни

единой концепции (так сложилось, что концептуализм не продуцирует

концепций), но занимались тем, что разрушали идеологические табу. И это было

очень важной, карнавальной работой. Тогда появилось понятие "акция" -

артистов звали на площади, на улицы, производить действия, коллективно

пошутить, сделать что-либо нелепое и смешное. Это должно было противостоять

табу социалистического коллектива.

Юноши ездили на природу, вешали между деревьев смешные лозунги,

фотографировались, смеялись - безобидная, в сущности, деятельность. Эту

деятельность стали называть контркультурой, актуальным творчеством.

Сначала шутили над социальными табу - и это было смешно, потом шутили над

идеологией - и это было здорово, потом стали шутить над культурой - и это

стало глупо, потом стали шутить над страной - и это стало противно. А потом

над народом - и это сделалось отвратительно.

Народа вроде бы уже и не было в природе - где он, этот самый народ?

Носители смеховой народной культуры - это ведь отныне интеллигенты!

Однако народ тем временем продолжал существовать. Его страна распалась,

его нищенские сбережения обратились в пыль, его будущее сделалось

сомнительным - но народ все еще жил. Народ еще посылали на войны - в Чечню,

или в Абхазию, или в Приднестровье. Народ привычно продолжали убивать -

взрывая дома, лишая пенсий, отключая электричество. Причем делал это не

злокозненный президент и его коррумпированная клика, а, так сказать, вся

система вещей, именно принципы блага, которые исповедовала городская

потребительская община: финансовый капитализм, рынок, корпоративные

истины.

Можно ли оставаться носителем "народно-смеховой культуры" и

одновременно быть включенным в систему корпоративного правления? Можно ли

быть скоморохом, зовущим к торжеству финансового капитализма? Этот вопрос

благополучно разрешен на лондонских эстрадных концертах оппозиционной

куплетистики - да, скоморох может быть не левым, но правым. Но меняет ли это

суть скоморошества - этот вопрос открыт.

По идее смеховая культура должна выражать сочувствие угнетенным и

осуждение угнетателей. Но произошел моральный сбой: среда потребителей

шутила, но осуждать систему вещей не хотела - шутливые акции были плотью от

плоти акций финансовых, концептуализм стал официальным языком финансового

капитализма, а вечная шутка сделалась чем-то вроде дежурной улыбки

банковского клерка.

Над народом скоморохи финансового капитализма шутили не со зла.

Бенефициары шутливых акций ничего другого не умеют: могут или острить - или

кусаться, если значительность острот поставлена под вопрос. Это довольно

нелогично: если разрешено высмеивать официальную культуру, то должно быть

разрешено высмеивать тех, кто делает это: академиков осмеяли, теперь пошутим

над теми, кто их высмеял, но этого уже нельзя. Шутки объявили

"неприкасаемым запасом" второй культуры, то есть идеологии. Так возникло

неожиданное развитие теорий Бахтина и Ленина - появилась "антинародная

смеховая культура", идеология нового времени.

Полдень культуры

Вторая культура - это идеология, тень живой культуры. При советской

власти такой тенью стал соцреализм, в эпоху разворовывания Российской

империи - концептуализм, официально объявленный актуальным искусством

победившей демократии.

Тень у культуры имеется всегда, но время от времени она удлиняется - и

длина прямо пропорциональна степени гниения общества. В гнилых государствах

тень культуры, то есть идеология, неимоверно длинна. В эпоху Возрождения, в

эпоху Просвещения германских княжеств, во время Перикла тень у культуры

короткая.

Эти времена, когда тень коротка, следует определить как Полдень культуры

- и потому, что тень идеологии сжалась, и потому, что само здание культуры

явлено во весь рост.

Культура народа - здание цельное, многоэтажное и сложнопостроенное, но

это единое здание. И язык в этом здании один, органично сплавляющий в себе

жаргон жонглеров и латынь монастырей, язык революционных матросов, брань

таксистов и истовую проповедь Аввакума. И Чаадаев, и Толстой, и Маяковский,

и Аверинцев - это все один и тот же язык, это одна и та же культура. И Хармс

- и Шолохов, и Гумилев - и Симонов - это одна и та же русская культура, как

это ни покажется оскорбительным для тех, кто делит культуру на "белых" и

"красных". В конце концов, и Гумилев, и Симонов - оба были солдатами и

знали, что такое воевать за Родину. Но есть еще более важное основание

единства.

Именно про это основание единства и написан "Гаргантюа и

Пантагрюэль". Книга эта оглушительно смешная и исключительно серьезная

одновременно, как и все книги такого эпического замысла - "Дон Кихот",

"Похождения Швейка" или "Записки Пиквикского клуба".

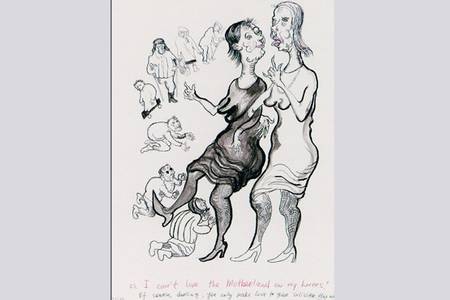

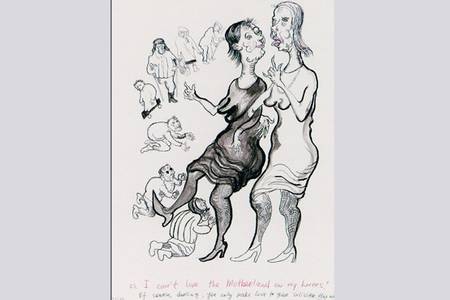

"Я не могу любить

Родину стоя на коленях!"

"Гаргантюа и Пантагрюэль" есть

фактический Новый, Новейший Завет времени Ренессанса. Это новое Пятикнижие,

где Бог Отец и Бог Сын явлены в окружении современных им

апостолов-бражников, Эпистемона, Эвсфена, брата Жана, Панурга и других,

общим числом двенадцать. Рабле нисколько и не скрывал своего религиозного,

архисерьезного замысла - и то, что ему было "милей писать не с плачем, но

смехом, ведь человеку свойственно смеяться", не исключает того, что цель

книги серьезнейшая. Это был столп веры - освобожденной от ханжества,

иерархии лизоблюдов, жестокости мирских царей. Это вера в христианское

свободное государство, модель которого Рабле нарисовал в проекте Телемской

обители, построенной братом Жаном по воле Пантагрюэля. Эта фактическая

утопия равенства и братства подобна теологическому проекту всемирной

монархии Данте. В этой конструкции и содержится смысл послания Рабле.

Этот столп веры поддержан рыцарем Дон Кихотом Ламанчским, Пиквиком,

которого иначе как ангела во плоти и понять невозможно, и героем Швейком -

воплощением не столько шутки, сколько сострадания к народу.

Теория двух культур (официальной мертвой и параллельной живой, смеховой)

властно овладела умами, даже и спросить неловко: а вдруг Бахтин ошибся и

двухкультурности нет никакой? Однако и в святости КПСС некоторые усомнились,

и вопрос такой правомерен. И Поппер не во всем прав, и Деррида не

безупречен, и деконструктивизм не единственный инструмент анализа

реальности, и шутка не рефлексия. Мы обязаны допустить такой поворот

рассуждения - хотя бы в качестве уважения к тому, что тотальных истин не

бывает, и если Поппер в этом отношении прав, то его теория первой должна

быть подвергнута сомнению.

Не существовало общего для всех тоталитаризма, нет единой для всех

свободы, фашизм и большевизм - разные степени угнетения, нет общего зла, но

есть множество градаций зла - как нас учат Данте и Святое писание. Жизнь и

история сложнее либеральной дихотомии, и культура тоже сложнее.

Менестрели и монахи Прованса и Лангедока, альбигойцы и крестоносцы,

большевики и белогвардейцы, нищие и короли, бомжи и финансисты - это одна

культура. Эти люди делят одну историю, в которой смех и слезы сплавлены в

одно, и, как это ни банально звучит, этот сплав и есть судьба народа, судьба

культуры.

Не было отдельной второй культуры, но идеология - инструмент управления

культурой - имеется. Иногда идеология выдает себя за авангард - так Тень из

сказки Шварца стала премьер-министром. Надо сказать тени: "Тень, знай свое

место!" - и она растает.

А культура у общества бывает только одна, как свежесть у осетрины, как

язык у народа.

И смеховая культура народа образует единое целое с культурой монастырей,

великие трубадуры воплощают знание и насмешку над знанием, веру и сомнение -

и все одновременно. Сочетание несочетаемого - это и есть культура.

"Куда бы ни пошел, везде мой дом, чужбина мне - страна моя родная" -

эти противоречия совместимы, - "Отчаянье мне веру придает, я всеми принят

- изгнан отовсюду", - писал Франсуа Вийон.

Памятник Вийону, бродячему поэту-жулику, поставили у Сорбонны.

В оформлении материала использованы иллюстрации Максима

Кантора

Высказаться в Дискуссионном клубе

Что говорят об этом в Дискуссионном

клубе?

|

- Таких авторов, как Максим Кантор я называю "экономными", но не в силу какого-то экономного стиля письма и выражения мыслей, а в том смысле, что такие авторы экономят мое время, поскольку многие мысли близки и мне, и, следовательно не надо терять время, на их повторное изложение.

Есть некие частности. К сожалению, Бахтин в нашей гуманитарной науке позиционирован в основном как автор литературоведческих работ по творчеству Рабле. На самом деле, Михаил Михайлович Бахтин замечательный философ, один из наиболее значительных в 21 веке. Его важнейшие работы были написаны в молодости, когда и положено делать гениальные открытия. В свое время, еще до Русского переплёта, (90-е годы) я их отсканировал и выложил в интернете под заголовком "Современная русская мысль". (Смотри так же интервью В.В.Кожинова нашему журналу).

Кстати, именно Вадим Кожинов открыл миру Бахтина. Вот, что он писал в нашем журнале:

"Несмотря на то, что о Бахтине существует такая огромная литература, в большинстве, в подавляющем большинстве этих сочинений не раскрыто главное...

В глазах большинства исследователей Бахтин предстает не в качестве мыслителя, а как литературовед. Его самые обширные и наиболее широко известные книги (О Достоевском и о Рабле) можно понять только как, - чрезвычайно глубокое и самобытное, - исследование творчества великих художников слова.

В 20-е годы Бахтин написал недавно опубликованную чисто философскую работу "К философии поступка". И она вся построена на литературе, на филологии. Бахтин совершил эпохальный поворот. Когда-то философия и филология были неразделимы. Это относится и к раннему христианскому богословию, ко всему наследию человеческой мысли и в Европе, и в Азии. Потом произошло распадение, которое заходило все дальше и дальше. Очевидно, что оно было неизбежным, несомненно, оно было плодотворным: без дифференциации не может быть развития науки. Но в конечном счете это распадение привело к прискорбным последствиям. Бахтин же - человек, который сумел вернуть это единство. Каждое его рассуждение можно одновременно рассматривать и как филологическое и как философское одновременно. Конечно, чтобы совершить такой грандиозный поворот, чтобы соединить софию и логос, нужно было иметь, действительно, выдающийся, великий ум..."

|

| 306758 |

2013-06-07 22:51:52 |

|

|

|

-

"В противоположность смеху средневековья серьезность была изнутри проникнута элементами страха, слабости, смирения, резиньяции, лжи, лицемерия или, против,— элементами насилия, устрашения, угроз, запретов. В устах власти серьезность устрашала, требовала и запрещала; в устах же подчиненных — трепетала, смирялась, восхваляла, славословила. Поэтому средневековая серьезность вызывала недоверие у народа. Это был официальный тон, к которому и относились как ко всему официальному. Серьезность угнетала, пугала, сковывала; она лгала и лицемерила; она была скупой и постной..." (Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. М., 1965. ).

__" Как человек, лично знавший Михаила Михайловича , должен засвидетельствовать, что сам он вспоминал такие пассажи своей книги о Рабле с сожалением и в разговорах приводил их как доказательство того, что он, Бахтин, был не лучше своего времени. Надеюсь, что в глазах каждого из нас такая способность строго и трезво взглянуть на собственный текст делает Бахтина не меньше, а гораздо больше."___

С. С. Аверинцев

|

- Кругом кричат : убейте гада !

А я лечу и в ус не дую

Поскольку высшую идею , имею

Поскольку -- чистая монада , неуничтожимая

И мне уже никто не страшен

Ни ветра вой , ни эти наши

В новом их порождении и обличии .

Дмитрий Алекандрович Пригов.

|

| 306764 |

2013-06-08 10:21:01 |

| ст

|

|

- идиё... идиёлоги )

|

- Я понимаю, почему Кантор не выдержал стиля и не всюду ставил кавычки при слове ИНТЕЛЛИГЕНТ кавычки утяжеляют текст, каждый раз надо думать, что это не в обычном смысле ИНТЕЛЛИГЕНТ.

Но представим, что он их поставил всюду, где имеется в виду образованщина. Так я хочу сказать, что и тогда осталась бы неоднозначность: одни образованцы честные (признают, что они не интеллигенты), другие не честные (притворяются интеллигентами).

Тут я тихо подсовываю собственное понимание ИНТЕЛЛИГЕНТОВ. По-моему, это люди, объединённые некоторым знанием, а главное объединённые привычкой, как написал ВМ, говорить экономно. Говорить так, что поймут тебя только обладающие этим знанием.

Народ этим знанием не обладает и именно, думаю, за то не любит интеллигентов. Честные образованцы (к которым отношу и себя) тоже за то интеллигенцию за то не любит. Я даже постановил себе быть посланцем тёмных в стране культуры.

И такому мне не нравится статья Кантора. Потому что она написана (и проиллюстрирована) интеллигентом для интеллигентов. Не для того, например, кто, назвавшись ╚ст╩, отозвался: ╚идиё... идиёлоги╩.

Не являясь завсегдатаем ДК, я, тем не менее, подозреваю, что большинство читателей РУССКОГО ПЕРЕПЛЁТА не интеллигенты-в-моём-понимании.

От имени этого слоя я обращаюсь к Кантору: если можете, перепишите статью так, чтоб ко всему-всему были примеры: фамилии, скажем, концептуалистов и примеры из работ.

Или, может, кто-нибудь может адаптировать текст Кантора для образованцев.

А то что читал, что не читал. А жаль. Там явно что-то есть.

|

|

- Образованность не всегда понимается людьми в ее истинном значении. Образованность есть сформированный Образ человека своего времени. Моя бабушка не умела читать, но я считаю ее образованной и до сих пор живу ее естественной житейской мудростью. Интеллект есть инструмент образованного человека. Он продукт общения и не всегда имеет истинную опору для развития, поэтому и развивается народная смеховая культура - главное оружие против неестественности возникающих ложных человеческих отношений. Надо сказать, что наш народ интуитивно очень тонко чувствует ложь, в какой бы форме она не проявлялась. Вспомним советский анекдот. Приехал в деревню лектор читать лекцию о международном положении. Собрали народ в клубе. Лектор полтора часа сыпал в зал сложные научные и иностранные термины. Закончил, спрашивает зал - вопросы есть? Все молчат. "Может кто-то выступить хочет?"- вновь спрашивает лектор. Поднимается мужичок и говорит: "Оно бы надо бы, да ладно уж, а доведись вот тебе и пожалуйста!" На том и разошлись. Армянское радио..., еврейские анекдоты... это же кладезь народной мудрости и, конечно, образовнности.

|

-

Воложину, кот. предлагает адаптировать, переиначить текст статьи /

Зачем? Разве Вы с этим не согласны:

--

... мир на грани войны - но ведь мы до сих пор беспрестанно смеемся. Вы не замечали, что все вокруг хихикают? Иногда даже хочется спросить журналистов: а что это вы постоянно хихикаете?

--

А 100 % хорошо никогда не бывает.

|

| 306775 |

2013-06-09 10:28:59 |

| xbb

|

|

- for 306769

bravo! bravissimo!

|

- Да вот, верно, верно, а главный и самый ехидный постмодернист "смеховой культуры" - это Главнокомандующий, который сравнил белые ленты с презервативами, что ему показалось очень смешным.

Постмодернисты от власти успешно посмеялись и над народом, и над культурой и особенно над образованием, полностью его исковеркав.

|

- Лисинкеру.

Это вы меня переиначиваете. Я просил адаптировать.

|

- Жил , поживал один художник.

Захотелось ему в один прекрасный день полакомиться осетриной. Это блюдо не только служит украшением стола, но еще и очень вкусное и исключительно полезное. Осетрину как отваривают, так и жарят. Очень вкусна также запеченная осетрина. Сегодня он решил приготовить осетрину по-итальянски. (потребуется:- осетрина (филе) - 350г- лук репчатый - 1/2 луковицы- помидоры свежие - 1-2 шт.- вино белое - 2 ст.л.- масло сливочное - 2 ст.л.- сыр - 1 ст.л.- соус томатный острый - 1 ч.л.- лимон - 1/3 шт.- соль, перец - по вкусу.) Художник развернул упаковочную бумагу , там лежал великолепный кусок свежей осетрины, осталось только перепроверить, все ли имеется для приготовления чудесного блюда, как вдруг ему в голову пришла мысль, которую обязательно надо было добавить в свою статью, ведь она уже практически закончена , не хватало последних штрихов.

Вот он удалился и дописал : " А культура у общества бывает только одна, как свежесть у осетрины, как язык у народа." Что и говорить, он остался доволен собой....

***

Неуспела я дочитать эту самую статью, как на моих глазах начали происходить невообразимые метаморфозы. Буквы текста превратились в пушистые комочки и поползли из монитора мне в руки. Я стала их сматывать в клубок и весь текст пошел распускаться как старая кофта. Смотав его полностью, до последней строчки,я выкинула этот пушистый клубочек кошке, которую нарисовали московские концептуалисты. И долго потом любовалась тем как она играла и подбрасывала серенький клубочек высоко в небо, потом покусывала и даже запускала в свою игрушку когти. Вот такие бывают превращения !

|

-

Л.С-й на заметку /

Из вашего текста: "Неуспела я дочитать эту самую статью ... ". Правильней будет: Не успела я дочитать эту самую статью ...

А в остальном, прекрасная маркиза, - всё хорошо, всё хорошо.

|

- Лилиомфи. На 306802.

Да увидела сама как на гора вышло! Двигала, двигала и соединила ..--.зоркий сокол))

А верблюд там не свободный!!

|

-

про Верблюда /

- "А верблюд там не свободный!!"

- Позвольте с вами, мадам, не согласиться. Чувствует себя Верблюд абсолютно свободным. Кстати, вы наблюдали за верблюдом когда-нибудь хотя бы минуток пять подряд? - Нет. Я так и предполагал. У него выражение лица (настаиваю - именно лица) барственное и высокомерное.

А то, что им помыкают эти суетливые двуногие он воспринимает, как досадное недоразумение. Которое, конечно же, не сегодня - завтра, разрешится. Так что не будем так уж сильно возноситься над Верблюдом.

|

|

- Слава Богу, я - не интеллигент.

Имею полную возможность сказать, что думаю:

Максим Кантор = это эвфемизм.

|

| 306968 |

2013-06-22 04:26:42 |

| ВМ

|

|

- Да вот же о галерейщиках.

|

-

О кураторах галерей у М.Кантора - это не главное.

На реплику: " Да вот же о галерейщиках ... " / . У М.Кантора в его интервью газете "КП" есть более интересные и неотразимые пассажи:

--

Максим Кантор : демократия оказалась плохо управляемой, живущей фальсификациями и насилием, - системой.

И, как это когда-то случилось с СОЦИАЛИЗМОМ, а еще раньше с МОНАРХИЕЙ и с ФЕОДАЛЬНЫМИ КНЯЖЕСТВАМИ, этот строй на наших глазах рассыпается в прах.

В XXI век мы пришли без иллюзий по отношению к ДЕМОКРАТИИ. И с пониманием того, что по-прежнему не знаем, что сделать вместо нее...

--

А карнавализация по М.Бахтину, трёхголовая Геката, или Чёрный квадрат - это так, сюжеты для посиделок городской публики.

|

- (Выдержки из критической статьи- Гуманизм с кулаками)

«Учебник рисования» М. Кантора: Фиаско в двух томах Лучшие работы Кантора, запаздывая почти на сотню лет, с трудом плетутся в хвосте О. Дикса, Г. Гросса, Э. Нольде и Э. Шиле; визуальные решения Кантора – зады даже, не достижения экспрессионизма. В изобразительном искусстве Кантор не сумел сделать ровным счетом ничего; зачастую кажется, что Кантор в нем ровным счетом ничего не понимает, и вопрос тут не в его отношении к Малевичу, Дюшану или Клее. Его суждения о живописи в «Учебнике рисования», многословные излияния в духе «человек, идущий с кистью на мир», «встань к мольберту и пиши» и «живописцы, окуните ваши кисти», столь же вторичны, несамостоятельны и банальны, что и его картины. Если это учебник рисования, то его не стоит рекомендовать даже для начальных классов художественных школ....

....Нам возразят, что список групповых и персональных выставок Кантора весьма внушителен, обретается он, по уверениям журналистов, между Лондоном и Москвой, выставляется «на лучших европейских площадках» и является, по их же словам, одним из наиболее известных современных российских художников. Секрет в том, что залогом пресловутой «успешности» Кантора стали именно такие черты его живописи и графики, как вторичность, механическая истерика, подражательность, литературность и доступность. Глаз европейского мецената или куратора движется в орбитеdéjàvu, вдобавок срабатывает то ореол былого «нонконформизма», то ложно понятой «новой фигуративности»; неискушенный критик, тем временем, рассуждает о философском подтексте, искаженных страданием фигурах или особом видении России и Запада в графически-текстовых сюитах… Идейно-философский пласт романа пестрит свежими идеями: мы узнаем, к примеру, что все продается и покупается, что современная интеллигенция поголовно погрязла в коллаборационизме и отказалась от своей высокой миссии, что в европейской духовной и политической истории шла постоянная борьба между язычеством (оно же рыцарство и фашизм) и христианством, что язычество есть базис западной либеральной демократии, что авангард – высшее воплощение языческого и антихристианского духа, увенчавшийся Третьим Рейхом (с тем уже успехом можно сказать, что фашизм был идеальным воплощением того «христианского гуманистического искусства», за которое ратует Кантор) и тому подобное. Право, нет никакой надобности следить за извивами мысли Кантора – все эти растянутые на сотни страниц рассуждения о западной демократии и новом язычестве, слиянии авангарда и тоталитаризма, предательстве интеллигенции и дегуманизации искусства, крушении советской империи и идеологии прогресса, либерализме и христианстве в лучшем случае безнадежно тривиальны, в худшем – повторяют пройденное, полны интеллектуальных передергиваний либо попросту нелепы. Грандиозный труд автора напоминает какой-то «бесконечный тупик» недомыслия, чье содержимое с успехом и без потерь можно было бы уместить в две-три небольшие и не слишком интересные статьи. И главное – Кантор, видимо, даже не сознает, что «христианский гуманизм» в его персональном изводе не менее тоталитарен, чем так ненавидимый им «языческий» фашизм: если это гуманизм, то гуманизм с пудовыми кулаками.

Впрочем, совершенно не исключено, что – вторичность, доступность! – «Учебник рисования», наподобие полотен Кантора, перед вполне заслуженным забвением ожидает кратковременный всплеск успеха, тем более что этот ревизионистски-охранительный фолиант уже начинает становиться предметом не слишком чистоплотной литературно-социальной и идеологической игры (в чем самого автора едва ли можно упрекнуть). Пожалуй, читать сочинение Кантора можно лишь вооружившись безумством и долготерпением храбрых и лишь как небывалой чистоты образец чистейших кухонных философствований. И, пожалуй, единственное, что вызывает в этой печальной истории глубокое уважение – несомненный и выстраданный гуманистический пафос автора. Но никакой гуманизм, о чем Кантору должно быть известно, не может осуществляться негодными средствами.

(03.04.2006. Cергей Шаргородский http://potrebnosti.globalrus.ru/critics/780828/)

|

|

- Неумных, малообразованных людей типа Шаргородского пруд-пруди в нашей критике.

|

|

- "...самые ничтожные недоразумения способны затягиваться, длиться годы и годы, и уже сравнимы с целой жизнью. Когда наблюдаешь поколение литераторствующих идиотов (или идиотствующих литераторов?), выскочившее еще при Горбачеве, сразу приходят на ум евангельские бесы, вошедшие в стадо свиней. Только эти, Бог весть почему, никак не утопятся. Когда-то молодые, румяные, теперь затекшие жиром, обрюзгшие, но такие же оголтело наглые, все несутся по жизни, также мерзко визжат и похабно гадят. Никак не добегут до озера Ну, авось, когда-нибудь добегут!" (с) ПОБ

|

| 307011 |

2013-06-23 18:15:14 |

|

|

|

- - - Читаем у Кантора -- "Так возникла унылая школа московского концептуализма - паноптикум пожилых мальчиков и их бойких кураторов."

А теперь читаем у неумных и малообразованных , не критиков. Апресян А. Р.Эстетика Московского концептуализма (http://www.disser.h10.ru/apresyanAR.html ) МГУ им. М.В.Ломоносова Философский факультет КАФЕДРА ЭСТЕТИКИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. Научный руководитель: профессор А. С.Мигунов.

....." Московский концептуализм", таким образом, является завершением национальной традиции в XX веке (специфика которой объясняется изолированностью страны); сам термин есть идиоматическое название движения, подобное слову "Флюксус" или "дада", и не означает, что это искусство всегда и стопроцентно концептуально. Слова "московский коцептуализм" следует всегда мысленно заключать в кавычки.В СССР начала 1970-х годов было два близких круга, где эта эстетика культивировалась (оба в Москве). Один, круг Ильи Кабакова, условно называется собственно "московским концептуальным кругом" (Кабаков, Виктор Пивоваров и другие); другой представляли Виталий Комар и Александр Меламид, которые дали своему проекту название "соц-арт". Оба варианта концептуальной эстетики сформировались к 1972 году. Если концептуализм вообще есть род мыслительной процедуры, проделываемой над текстом, то в том случае, когда этим текстом является советская идеология, а процедурой - игровое погружение в нее, перед нами соц-арт. Соц-арт передислоцировал художников с поля традиционного искусства на бастионы идеологии....

Московский концептуальный круг сместился скорее в область литературы; речь шла не просто о влиянии или родстве, но о создании гибридных форм, - альбома, картины-"стенгазеты" (Илья Кабаков), пространственного текста (Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн), литературного комментария к зрелищу (группа "Коллективные действия").

Илья Кабаков получил в 1950-е годы традиционное образование художника-графика и работал иллюстратором детских книг...."

. ..." Однако существуют определенные различия между соц-артистским принципом деконструкции и использованием того же приема концептуалистами. В отличии от соц-артистской деконтекстуализации, выдвигающей на первый план парадоксальную игру идеологической эмблематикой, концептуалисты в большей мере интересуются тем, что определяет и формирует сами знаки. Поэтому они предпочитают работать не с вырванными из контекста цитатами, но с целостными стилевыми движениями и главным образом с их идеологическими контекстами. " ***

Читаем опять у Контора -- " Они были не способны написать подряд два абзаца, продумать мысль длиной в десять сантиметров, нарисовать кошку - но им объяснили, что умений от них не требуется. По самоназванию это была интеллигенция, но интеллигенту отныне не требовалось доказывать свою роль знаниями: требовалось иное - бесконечный капустник."...

А теперь читаем у других неумных и малообразованных . МОСКОВСКИЙ КОНЦЕПТУАЛИЗМ ( журнал "Искусство" №5 ОТ 2008 http://iskusstvo-info.ru/archive/item/id/16) .

"Несмотря на терминологическую неопределённость и размытый контекст, московский концептуализм был едва ли не единственным полноценным художественным движением и направлением в отечественном искусстве последней четверти ХХ века. Именно концептуалисты обнаружили темы – художественные, философские, психологические, психоделические и, как бы им того ни хотелось, социальные, – которые до сих пор активно исследуют деятели нашей арт-сцены. Непосредственно из «тусовки» концептуалистов или из её ближайшего окружения, так или иначе, происходят все течения местного актуального искусства. Концептуалисты и их более ироничные или политизированные соратники действительно были сильны в 1990-х, успешно конкурируя с неомодернистским «салоном». Сейчас, изрядно потрёпанный рынком и гламуром, концептуализм утратил сколько-нибудь влиятельную позицию в современном искусстве. Впрочем, окончательно в Лету он не канул: прошедшие огонь, воду, а в некоторых случаях и медные трубы, пионеры концептуализма продолжают практиковать «интерпретационное искусство». И сейчас это выглядит таким же подвижничеством, как это было в семидесятых.***

" Читаем у Контора -- " Московский концептуализм и в могилу сойдет с кукареканьем на устах." ( (Какое невежество ! Подхваливаемое невежество ! Да еще и навязываемое читателю ! ).

|

-

"-- О миссии интеллектуала . Эту миссию Пригов понимает совершенно конкретно : интеллектуал это "такое специально выведенное существо для проверки и испытания на прочность всевозможных властных мифов и дискурсов. Как , скажем , собака натасканная на наркотики ". Поэтому интеллектуал не может быть на службе у какой-либо , особенно властной , идеологии. Поэтому позиция интеллектуала чревата одиночеством."

Из текста еще одного ....(Марк Липовецкий "Практическая "монадология " Пригова").

|

- Спасибо за пример из МГУ.

Как-то ( в то время моя дочь училась в аспирантуре, а было это уже лет через десять после распада СССР) я ее спросил: а что там у вас философы, читают ли о философии Бахтина? Она сказала, что пока нет и спросила у преподавателя по философии о Бахтине. На что получила ответ: нет такого философа Бахтин.

И я подумал, ведь еще совсем недавно эти философы или их учителя впаривали нам про диалектический материализм и антидюринга. Чего же от них ждать. Думаю еще пару поколений "философов" должны сменится прежде чем придут нормальные.

А насчет кандидатских диссертаций - сколько их было написано советскими философами и их учениками - не счесть.

Цена им, по гамбурскому счёту - нулевая.

|

- Я поняла Вас . Поняла и Кантора.

Смотрела я давно фильм Вуди Аллена . Комедийный был фильм. Там герой (его играет сам Аллен) убегает от огромного циплака, огромный такой циплак , величиной с дом. Он его настигает и вот еще момент и герой погибнет. Так там в последний момент Вуди-герой вытаскивает из-за пазухи крест и повернувшись лицом к циплаку держит этот крест перед собой и потихоньку начинает идти ему на встречу. И ,оо ! Чудо! Циплак отступает, а наш герой спасен.

Так и Кантор взял как прикрытие Бахтина и решил пройти как герой. Даа ,психология "железная"!

Но некрасиво прикрываясь именем философа и касаясь темы "московского концептуализма" нести непонятно что.

|

- Для В.М.

В молодости знакомый зав.кафедрой философии (царства ему небесного)спрашивал меня:"Вы собираетесь защищаться?" "От кого? - спросил я, - Никто не нападает!" "Но писать то пишете? Писать надо..." - не унимался он. "Я собираюсь написать пять страниц.- ответил я, - но таких, чтобы всем пришлось переписывать все заново". "Но так то уж не надо". - урезонивал он меня. Мой друг и коллега уже работавший тогда проректором госуниверситета, как-то предложил мне: "МожЕт ты наукой займешься у нас в университете?"

"А у Вас в университете разве можно заниматься наукой?" - спросил я. Он глубоко вздохнул, соглашаясь и больше мы на эту тему с ним не разговаривали.

Вы академик, В.М., скажите често, а сегодня в нашей "демократической" стране серьезной наукой можно заниматься? Да еще открыто, для всего народа...?

|

- М.П., ей Богу, вы в себе?

Я уже 10-й год открыто занимаюсь наукой и о ней пишу открыто читателю http://www.pereplet.ru/lipunov/

В естественных науках элементарно устанавливается значимость ученого - по индексу цитируемости.

В гуманитарных - нет. Поскольку никто советских и российских философских журналов за рубежом не читает.

Так что философов судит только время. Многие из них понимают это, и потому судят обо всем необоснованно уверенным тоном. А права - не имеют (типичный пример - Аргоша).

|

- Уважаемая лилия!

Мне интересно мнение человека, который что-то умеет делать. Кантор умеет великолепно писать картины. Сначала меня заинтересовала его живопись, а уж потом его взгляд на историю искусства.

Точно так же я дорожу мнением Ван Гога о Достоевском, потому что Ван Гог умел писать картины.

А что такое ваш Шаргородский?

|

-

Безусловно есть два уровня критического высказывания. Есть уровень критического высказывания, предполагающий детальное знание профессиональной подноготной .

Аесть другой уровень, накотором тыстановишься невпозицию критика, авпозицию умного человека, оценивающего теявления общественной ихудожественной жизни, которые втом числе итебе адресованы, итыимеешь полное право ихоценивать независимо оттого, насколько хорошо тызнаешь предмет, раз ужэто тебе адресовано. Анасколько прислушаются ктебе или нет, это уже как сложится.

|

-

Сейчас мрачные визионерские полотна Кантора висят во многих музеях мира . Так написано в краткой биографии .

( ВИЗИОНЕРСТВО— [< лат. visio (visionis) видение, представление, образ] склонность к призрачным мечтаниям, фантастическим видениям, построению воздушных замков и т.п., прожектерство (ср.: донкихотство, маниловщина). Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006)

.".. Визионерство это, собственно, особая разновидность искусства, когда художник, писатель видит несколько иной мир. Это идет сглубокой древности, сшаманов. Вевропейской цивилизации это зафиксировано убиблейских пророков. Видения библейских пророков— это иесть первые проявления визионерского искусства. Такиеже видения есть вдревнеиндийском эпосе, вомногих работах художников Возрождения. Адальше великий английский поэт ихудожник-визионер Уильям Блейк придумал особый мир, описал его словами исвоими картинами. Оннето, чтобы придумал, онего увидел. Бывали случаи, когда человек описывал его только словами, как делал Даниил Андреев. Иэто довольно значительный пласт искусства илитературы. Носовершенно без обиняков можно сказать, что сюда подпадает творчество многих людей, которых вбыту признают просто сумасшедшими. Вчем тогда грань между визионерством ибезумием? Всякоели визионерство является безумием? Разделительной черты нет. Ядумаю, что всякое визионерство является отклонением. Вот мывидим свами эти два стула, акакой-то человек может увидеть там двух существ. При этом онможет быть совершенно нормален вбыту, говорить свами обискусстве иполитике. Аможет быть сквозное, тотальное безумие, как было, скажем, увеликого немецкого поэта Гельдерлина, который до30лет был совершенно нормален, ав30лет впал вбезумие.....

Каковы критерии визионерского искусства? Человек записывает— неважно вкакой форме, будьто живопись, графика, литература, словесность— непосредственно свое переживание, нерефлектируя над ним, непытаясь вывести изнего какую-то мораль, какую-то аллегорию, какой-то смысл. Все только так, как ему привиделось. Как втаком случае разделять настоящее визионерство икоммерческую имитацию? Это как раз сложно. Коммерческая имитация визионерства имеет место, иэто очень процветающий бизнес. Но некоторые приметы есть. Как правило, вомногом это связано даже ссистемой распространения искусства. Если художник пишет усебя вмастерской картины, иникому ихнепоказывает, апотом приходит кто-то, скупает ихвсе иустанавливает наних цены— это одно дело. Другое дело, когда художник сам ходит погалереям ипредлагает сам картины своих «видений» по3тысячи долларов заштуку.... " ( Топоров Виктор )

|

- Дорогой местный главлитцензор ВМ, мне нравится ваш "уверенный тон" (307028), с каким вы присвоили себе право решать, на что я имею право (там же) и на что - нет. Не менее забавен ваш развязный тон в отношении Шаргородского, которого вы не знаете и знать не хотите.

Я же, напротив, хорошо знаю, (цитирую ваш 307029) "что" вы такое, и даже, "что такое ваш" Магомет, а глянув на художества тех, кто скоро пополнит ваши образованческие ряды, лишний раз утверждаюсь в правильности своих оценок, следы которых вы так тщательно затираете.PS Кстати, не поможете ли подлатать хламиду, прикрывающую мое невежество, ссылкой на мнение Ван Гога о Достоевском?

|

- Читайте письма Ван Гога брату Тео. Потратьте время.

Это чтиво полезнее Шаргородского.

Заодно почитайте какое влияние оказал на Альберта Эйнштейна Достоевский.

Почитайте Бахтина, который первым раскрыл взаимоотношение автора и героя в романе (конкретно писал о романах Достоевского). Это одна из центральных тем философии. Поскольку взаимоотношение автора и героя, это всегда тень взаимоотношений Бога и человека. Чем больше свободы у героя, тем ближе роман к реальной жизни.

И оставьте эти глупые "измы". Ни о каких "измах" гениальный художник не думает. Измы придумывают молодые волчата, пытаясь сбиться в стаю ("тусовку"), чтобы пробить сопротивление прошлых поколений горлом, а не умением. Смешно представить, будто Леонардо или Рембрандт позиционировали бы себя в каких-то тусовочных "измах".

Да еще критики с тысячью глупейших диссертаций на эту тему.

|

|

- Познаем в сравнении, ищем отличия с первоисточниками на руках

Кантор ("Распятие", "Голова Иоанна Предтечи):

http://www.maximkantor.com/index_w3.htm

"Гельман"

http://shchukin-vlad.livejournal.com/584792.html

|

|

- Верно! и"Поэтику Достоевского" нужно перечитывать и перечитывать!

|

-

Всё те же выписки из ... М.Кантора (у классика - "выписки из книг" /

Горожане СССР 1960-1980 годы: Форма сопротивления официозу была выбрана в соответствии с раблезианско-бахтинскими рецептами: это смех - язвительный, разрушительный. Смех разрушал иллюзии касательно возможного единения общества - ничего общего мы с вами иметь не желаем. Вы нам пятилетки, светлое будущее, солидарность трудящихся - а нам смешно!

Какая солидарность? С кем солидарность? С вами? И мыслящая часть общества захохотала. Сословие инженеров и творческих работников провело лет двадцать ( 1960 - 1980 гг.) в оглушительном хохоте.

---

Культура народа - здание цельное, многоэтажное и сложнопостроенное, но это единое здание. И язык в этом здании один, органично сплавляющий в себе жаргон жонглеров и латынь монастырей, язык революционных матросов, брань таксистов и истовую проповедь Аввакума.

И Чаадаев, и Толстой, и Маяковский, и Аверинцев - это все один и тот же язык, это одна и та же культура. И Хармс - и Шолохов, и Гумилев - и Симонов - это одна и та же русская культура, как это ни покажется оскорбительным для тех, кто делит культуру на "белых" и "красных". В конце концов, и Гумилев, и Симонов - оба были солдатами и знали, что такое воевать за Родину.

--

Это стоит иногда перечитывать. А прав ли автор? - Так кто его знает ...

|

- На 307737

'Это стоит иногда перечитывать. А прав ли автор? - Так кто его знает ...'

вообще конечно

наверно верно

тоже верно

конечно

не очень точно

но ничего

ничего

насколько скоро

насколько скользко

не так-то просто

как это ни странно

почти что чисто

довольно вольно

немножко можно

(В.Некрасов)

|

-

Для тех, кто не разделяет эту точку зрения /

Автор этой подборки впервые назвал вещи своими именами. С 60-х годов прошлого века высмеивать всё официальное и просто - святое для многих стало образцом бесстрашия и доблести.

Но сегодня (в 21-м веке) для того, чтобы всё подряд остроумно (а чаще - бездарно) высмеивать, достаточно сесть в четвёрку Перисхилтона ( или ещё чего подобного) и с экрана ТВ зубоскалить про всё, что выше и ниже пояса.

Бедный-бедный И.Ургант. Сразу вспоминается его старшая родственница, которая в другой четвёрке (А.Папанов и др.) с экрана пела: ...нужна одна Победа, / Одна на всех, / Мы за ценой не постоим ... Нас ждёт огонь смертельный и т.д. ...

И слёзы выступали и по ту и по эту сторону экрана. Слава тебе Господи, над этим наши современные остроумцы не смеются.

Так вот 100% - ая смешливость сегодня отдаёт вульгарносью и пошлостью. Вот о чём толкует скромный автор подборки.

|

- ДЛЯ Лилиомфи. (На колу молчало --начинай сначала ).

Ох-хо-хох ! Вам уже наверное пакуют подарок ,--домашний бархатный пиджак в клубном стиле , а на нагрудном кармане золотом вышиты буквы ДК РП .

***

" Вот о чём толкует скромный автор подборки."-- пишете вы . Да , мы читали, каков он скромняга !!

Отчего бы мне не взять

Да и не решиться на бессмертье

Это непонятней смерти

Но и безопасней так сказать

Безопасней в смысле смерти

А в смысле жизни --как сказать. ( Д.А . Пригов )

|

- Для нашего заслуженного .

( Сам термин "московский концептуализм " возник в1979году, благодаря статьеБориса Гройса) А вот выдержка из его текста 1980 года , есть что с чем сличить ) и над чем поразмышлять.

___В некоторых творческих кругах возникло сейчас нигилистическое отношение к культуре как к чему-то 'музейному', 'снобистскому' и 'элитарствующему' . За этими этикетками скрываются три определения культуры:

1) "Музейная" : имеется в виду, что культура есть совокупность специфических предметов, определенным образом вычлененных из числа других предметов.

2) "Снобистская": имеется в виду, что культура есть совокупность специфических способов мышления, выражения и поведения, отличающихся от других способов.

3) "Элитарствующая": имеется в виду, что культура есть определенный круг людей, носителей культуры, отделенный от других людей, не являющихся таковыми.

Все эти три определения культуры абсолютно неверны ... Культура есть (1) способность видеть ясно и выражаться ясно и понятно, (2) способность сохранить свое видение и его выражение за пределами личного существования и (3) способность увидеть и сказать больше, чем сам человек намеревался увидеть и сказать.___

|

- Лилиомфи , ауу, где вы ? Поясните мне еще одну непонятную фразу :

__ По самоназванию это была интеллигенция, но интеллигенту отныне не требовалось доказывать свою роль знаниями: требовалось иное - бесконечный капустник.__ Кому доказывать ? Кто вверил эту роль , какой режиссер ?

Вытаскиваем из словарей -- " КАПУСТНИК" , шуточно-юмористическое представление, часто пародийного характера, включающее номера на злободневные темы (преимущественно театральные). Причем тут капустники и "московский концептуализм"?

|

-

Л.С-ва: "Лилиомфи, ау-у-у. Где вы?"

- Ну, вот я. Про капустники мы с вами побеседуем в другой раз. А я просто вспомнил студенческие годы прошлого века в некоем техническом ВУЗе. Клуб-кафе "Под интегралом". И хлёсткое, бравое высмеивание всего, что рядом. И тем более всего, что выше.

Разумеется, как и все мои друзья, я был тогда в полном восторге. Но сейчас это 100% - ое высмеивание (всего и вся) меня приводит в полное уныние. Потому как - историки (культурологи) России должны профессионально защищать жителя России от ощущения собственной мизерности и бренности, изобразив его ЧАСТЬЮ ЧЕГО-ТО ДОЛГОВЕЧНОГО и СОВЕРШЕННОГО.

Так же как историки Франции - аналогично ... , если они настоящие профи. И т.д.

Вот и вся недолга. А наши с вами дилетантские наброски в собственное видение сего процесса - это известно что. Так что, - будем соблюдать полное спокойствие. А то, что М.Кантору, не историку, - удалось сделать пару-тройку поучительных замечаний по этому поводу, - вряд ли вы станете оспаривать.

|

|

- Argosha ? А как вам вариант того, что для М.К. , очертили тему , которой он должен придерживаться ? Задали роль , другими словами .

Вот он и начал ее доказывать "знаниями". На мой взгляд это и есть тот классический пример , когда карьерные интересы стоят выше интеллектуальных.

|

- Да я думаю Кантор попал в самую точку, вот они и заверещали.

Кантор, в отличие от вас - талант.

И чтобы понять это не нужно признание либеральной интеллигенции.

|

|

- Интересно, что С. Кургинян немало упоминал М.Бахтина. По Кургиняну, Бахтина извлек из ссыльного небытия не кто иной, как Ю.Андропов. Извлек с целью разрушения "идеологической вертикали", возглавлявшейся Сусловым. И именно за счет внедрения в СССР смеховой культуры. (Кстати, а кто КВНы в те годы продвигал? Нужен был офигенный потенциал.)

По Кургиняну, Бахтин этакий черный маг, своим тайным знанием разрушивший Красный проект.

|

| 325694 |

2015-07-16 09:32:59 |

|

|

|

- TOT AL эль иль

|

| 325700 |

2015-07-16 10:01:18 |

|

|

|

- Аль и Ха

|

| 325701 |

2015-07-16 10:01:52 |

|

|

|

- Аль аХ

|

| 325719 |

2015-07-16 10:22:25 |

|

|

|

- кус-сок

ВКУС

|

| 325721 |

2015-07-16 10:24:22 |

|

|

|

- замах-хамас

|

- Модератор!

Ну куда вы сотрите? Смотрите, что делается,

|

- шамать, жрать ШАМАН, ЖРЕЦ

ЖЕР ТВА - РЕЖ ТВАРЬ ЖРА ТВА - ЖАРЬ ТВАРЬ

ИЕРЕЙ - ЕРЕИ - ШАМАНЬ да поскорей, жрать хочется!!!

Ему и жалованья не надо, допусти только казённого воробья кормить.

|

|

- За вкус не ручаюсь, а горячо будет.

|

|

- Если косить языком, спина не устанет.

|

- Сергей ЛАЗО = ЗОЛА

АРБУЗ - ЗУБРА = ЗЕБРА

У-РА! РА = Волга У-РА-Л

|

- «...ИБО Я ДЕЯНИЯ ИХ И МЫСЛИ ИХ; и вот, ПРИДУ СОБРАТЬ ВСЕ НАРОДЫ И ЯЗЫКИ, и они придут и УВИДЯТ СЛАВУ МОЮ».

(Исайя 66:18)

...люди создали Бога.. (от Филиппа, 84)

БОГ СОЗДАНИЕ ЛЮбви ДЕев

|

-

Для тех, у кого аллергия на приколы //

--------- ------------- ------------

Автор этой подборки (( КАНТОР )) впервые назвал вещи своими именами. С 60-х годов прошлого века высмеивать всё официальное (а чаще - святое) для многих стало образцом бесстрашия и доблести.

Но сегодня (в 21-м веке) для того, чтобы всё подряд остроумно (а чаще - бездарно) высмеивать, достаточно сесть в четвёрку Перисхилтона ( или ещё чего подобного на ТВ) и зубоскалить про всё, что выше и ниже пояса.

Бедный-бедный И.Ургант. Сразу вспоминается его старшая родственница, которая в другой четвёрке (А.Папанов и др.)

== ==

с экрана пела: ...нужна одна Победа, / Одна на всех, / Мы за ценой не постоим ... Нас ждёт огонь смертельный и т.д. ...

И слёзы выступали и по ту и по эту сторону экрана. Слава тебе Господи, над этим наши современные остроумцы не смеются.

== ==

Так вот 100% - ая смешливость сегодня отдаёт вульгарносью и пошлостью. Вот о чём толкует скромный автор подборки.

--------------- ----------- -------------

|

| 327459 |

2015-09-09 05:26:28 |

|

|

|

- Maklon Kosmetik

Для тех, у кого аллергия на приколы //

|

Copyright (c) "Русский переплет"